قدّم أوّل دراسة أكاديميـة شاملـــة لتاريــــخ الشّعــر الوطنـي الحديـث

شهدت السّاحة الأدبية الجزائرية في مرحلة ما بعد الاستقلال، وما قبلها، جهوداً نقدية فردية كانت بمثابة إرهاصات لوعي نقدي قادم، قبل أن تتحوّل إلى ممارسة أكاديمية ومنهجية تهدف إلى تأصيل الأدب الجزائري وتوثيقه، وفي خضم هذه المسيرة، برزت شخصيات فكرية وأكاديمية كان لها دور محوري في تأسيس دعائم النقد الأدبي الحديث، ومن أبرز هذه الشخصيات الدكتور محمد صالح ناصر، ولم تقتصر مساهماته على الجانب الإبداعي كشاعر، بل امتدّت لتشمل التنظير والتأصيل في مجال النقد، ليصبح عمله علامة فارقة في تاريخ النقد الجزائري.

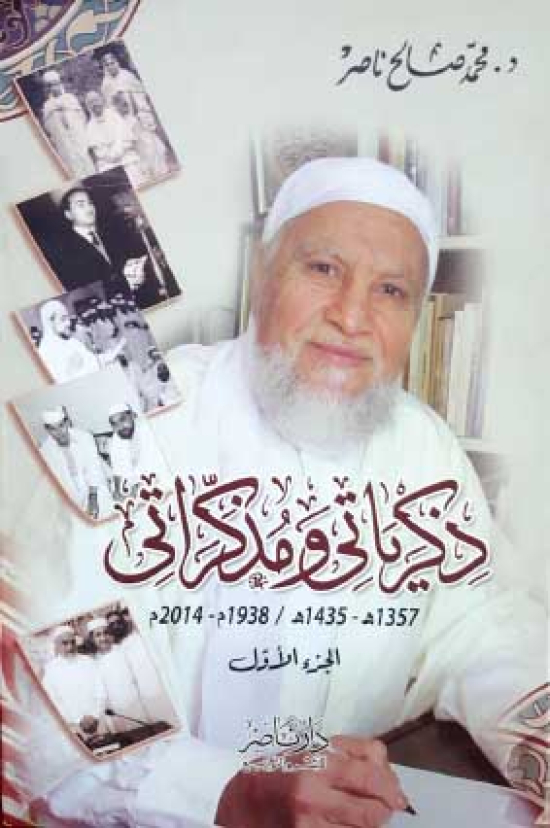

يُعدّ الدكتور محمد صالح ناصر، المولود في 6 نوفمبر 1938م بمدينة القرارة في ولاية غرداية، من الشيوخ والعلماء البارزين في الحركة الإصلاحية الجزائرية، نشأ في بيئة ثقافية ودينية أصيلة، حيث تلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين على يد شيوخ وعلماء الحركة الإصلاحية. هذه النشأة المبكّرة في مناخ فكري وثيق الصلة بالتراث العربي والإسلامي شكلت لديه قاعدة معرفية صلبة، انعكست لاحقاً على توجهاته النقدية والفكرية.

تخرّج الدكتور ناصر في معهد الحياة الثانوي بالقرارة عام 1959م، ثم التحق بجامعة القاهرة عام 1963م، ليواصل دراساته العليا في الأدب العربي، ويحصل على شهادة الليسانس في عام 1966م. بعد عودته إلى الجزائر، أكمل مسيرته الأكاديمية بحصوله على دكتوراه الحلقة الثالثة من جامعة الجزائر عام 1972م، عن أطروحته الموسومة بـ “المقالة الصحفية الجزائرية نشأتها وتطورها وأعلامها”، لكن المحطة الأبرز في مسيرته النقدية كانت أطروحة دكتوراه الدولة، التي نالها في أكتوبر 1983م من جامعة الجزائر أيضاً، وكان موضوعها “الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية من 1925 إلى 1975”.

تدرّج الدكتور ناصر في مناصب التدريس والإدارة، حيث عمل أستاذاً في معهد الحياة بالقرارة، ثم انتقل إلى التدريس الجامعي بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر لمدة تسعة عشر عاماً (1971-1991). كما تولى مناصب إدارية وعلمية، منها رئاسة المجلس العلمي بمعهد اللغة والأدب العربي، وعضويته في لجان تقييم المخطوطات بالمؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع وديوان المطبوعات الجامعية. وامتدّت مسيرته الأكاديمية خارج الجزائر، حيث درس في معهد العلوم الشرعية بمسقط بسلطنة عُمان لعشر سنوات (1991-2002). وتأكيداً لمكانته، حصل على جائزة الدولة التقديرية في النقد والأدب عام 1984، ووسام العالم الجزائري عام 2008.

الدّوافع والإرث الفكـري المبكــــّر

تُظهر دراسة مسيرة الدكتور ناصر أنّ اهتمامه بالتوثيق والدراسة الأكاديمية للأدب الجزائري لم يكن مجرد خيار منهجي، بل كان استجابة لواقع ثقافي اكتشفه بنفسه. فخلال دراسته في جامعة القاهرة، تفطّن إلى أنّ أساتذته لا يعرفون من الأدب الجزائري سوى ما هو مكتوب باللغة الفرنسية. هذا الإدراك لما اعتبره “جهلاً” بالأدب الجزائري العربي الأصيل شكّل دافعاً أساسياً لمشروعه العلمي، الذي سعى من خلاله إلى الدفاع عن هذا الأدب وتوثيخه. هذه التجربة تفسّر توجّهه نحو دراسة تاريخ المقالة الصحفية الجزائرية في أطروحته الأولى، ثم تاريخ الشعر الجزائري الحديث في أطروحته الثانية، ممّا يوضّح أن مشروعه الأكاديمي كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع ثقافي أعمق يهدف إلى إثبات الوجود الثقافي الجزائري باللغة العربية.

جانب آخر بالغ الأهمية في فهم رؤيته النقدية هو طبيعته المزدوجة كشاعر وناقد في آن واحد. فقد كان الدكتور ناصر شاعراً موهوباً، نشر عدة دواوين شعرية منها “ في رحاب الله وألحان وأشجان والخافق الصادق”.

هذه الازدواجية تمنح تجربته النقدية بعداً خاصاً؛ فالناقد الذي يمتلك حس الشاعر ويعيش تجربة الإبداع من الداخل، يكون أكثر قدرة على استيعاب عمق النص الأدبي، وتذوق خصائصه الفنية، وفهم جمالياته. هذا ما يفسّر الوصف المتكرر لتجربته بأنها تتميز بـ«ذوقه الأدبي” ، ممّا يثبت أنّ رؤيته لم تكن مجرد تطبيق نظري جاف، بل كانت مزيجاً فريداً من العلمية والدقة الأكاديمية من جهة، والذوق الفني والبصيرة الإبداعية من جهة أخرى.

دراسـة منهجيــة رائـدة

يُعتبر كتاب “الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية (1925-1975)”، حجر الزاوية في مشروع الدكتور محمد ناصر النقدي. وقد أثبتت الدراسات الأكاديمية اللاحقة أنّ هذا العمل لم يكن مجرد إضافة للمكتبة النقدية، بل كان “منعطفاً فاعلاً في منظومة النقد الأدبي الجزائري”. كانت أهميته تكمن في أنه قدّم أول دراسة أكاديمية شاملة وممنهجة لتاريخ الشعر الجزائري الحديث، مما وضع أسساً صلبة للبحث العلمي في هذا المجال.

اعتمد الدكتور ناصر في دراسته بشكل أساسي على المنهج التاريخي. ويُذكر أنّ تأثره بهذا المنهج كان نتيجة مباشرة لإشراف أستاذه الدكتور شكري فيصل على أطروحته، وقد صرّح الدكتور ناصر نفسه بأن أستاذه “هداني إليه، وألزمني به في كل مراحل البحث”. المنهج التاريخي، كما هو معروف، لا ينظر إلى النص الأدبي كبنية مستقلة، بل كظاهرة مرتبطة بسياقاتها الخارجية من تاريخ ومجتمع وبيئة. وهذا ما طبقه الدكتور ناصر في دراسته للشعر الجزائري الحديث، حيث ربط الظواهر الشعرية بالمعطيات التاريخية المتعلقة بحياة الشعراء وعصرهم، وظروفهم البيئية التي أثّرت في إبداعاتهم وتوجّهاتهم الأدبية.

تُظهر دراسة الكتاب أنّ الدكتور ناصر لم يكتفِ بتطبيق المنهج التاريخي بشكل جامد، بل وظّفه لخدمة رؤية نقدية أعمق، فقد كان هدفه تجاوز مجرد التأريخ للأدب إلى تحليل خصائصه الفنية والجمالية، وهذا ما يفسر دمجه بين دراسة السياقات الخارجية (الزمان والبيئة) وتحليل العناصر الداخلية للنصوص، مثل الموسيقى، واللغة، والصورة الشعرية، والبنية العامة. هذا الدمج يعكس وعيه بأنّ المنهج ليس غاية في حد ذاته، بل هو أداة لاكتشاف الجوهر الفني للأعمال الأدبية، لقد استخدم الإطار التاريخي كمنطلق لدراسة اتجاهات الشعر، ثم غاص في تفاصيل النصوص ليكشف عن جمالياتها.

قصّة إنجاز أطروحته تضيف طبقة من العمق لفهم السياق الأكاديمي في تلك الفترة. فقد واجه الدكتور ناصر تحديات كبيرة، منها تغيير المشرفين عليه أكثر من مرة بسبب ظروف قاهرة، هذه الصعوبات لم تمنعه من إكمال مشروعه، بل على العكس، تظهر صبره ومثابرته، كما تبرز أن الإنجاز الأكاديمي في ذلك الوقت كان يتطلّب تجاوز عقبات إقليمية معقدة، ممّا يرسخ مكانة عمله كإنجاز علمي استثنائي.

رؤى نقديـة في اتّجاهـات الشّعـر

قدّم الدكتور ناصر في كتابه تصنيفاً ريادياً للشعر الجزائري الحديث، مقسّماً إياه إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الاتجاه المحافظ: يمثل امتداداً للتيار التقليدي الذي كان سائداً قبل مرحلة النهضة. وقد تأثّر شعراؤه مثل محمد العيد ومحمد السعيد الزاهري وأبو اليقظان، بالبيئة الصحراوية ذات الطابع العربي المحافظ، ممّا عزّز لديهم روح التقليد والمحافظة.

الاتجاه الوجداني (الرّومانسي): ظهر كاستجابة لتأثيرات المدارس الرومانسية المشرقية. وقد أظهر الدكتور ناصر أنّ العوامل البيئية كان لها دور في توجيه الشعراء الجزائريين نحو هذا الاتجاه.

الاتجاه الحر (الثوري): برز هذا الاتجاه مع انطلاق ثورة التحرير الجزائرية، حيث عبّر عن المشاعر الوطنية والثورية، وتميّز بالثورة على الواقع والحزن العميق، كما هو الحال في قصائد “صرخة فدائي” التي حلّلها.

ولم يكتفِ الدكتور ناصر بهذا التصنيف المنهجي للاتجاهات، بل غاص في تفاصيل النصوص الشعرية ليحلل خصائصها الفنية، مما يميز عمله بالشمولية والدقة. لقد ركّز على عدة عناصر أساسية:

- الموسيقى والإيقاع: دراسة الوزن والقافية والبنية الإيقاعية للقصائد.

- اللّغة والصّورة: تحليل المفردات والأساليب البلاغية المستخدمة، وكيفية بناء الصورة الشعرية التي تعكس رؤية الشاعر.

- البنية العامة: دراسة الهيكل العام للقصيدة وكيفية تطوره. هذا المنهج التحليلي يثبت أنّ الدكتور ناصر كان واعياً بأهمية الفن في العمل الأدبي، وأنّ رؤيته لم تكن تهدف إلى مجرد “تاريخ” الشعر، بل إلى كشف جوهره الجمالي.

إنّ تجربة الدكتور ناصر النقدية تميزت بمسار فكري واضح لا ولاء فيه إلا “للموضوعية والعلمية”. هذه الموضوعية كانت ضرورية في مرحلة كان فيها النقد الجزائري لا يزال في بداياته، لقد ساهمت دراسته في إرساء “وعي نقدي” جديد في المجتمع الأكاديمي الجزائري، يقوم على أسس علمية صارمة. هذا التأسيس المنهجي لم يقتصر على الشعر، بل امتد ليشمل دراسات أخرى في تاريخ الصحافة والسير والأعلام، مما يظهر أن الدكتور ناصر كان يسعى إلى بناء مشروع فكري متكامل، هدفه توثيق وإثراء الأدب الجزائري من خلال الأدوات الأكاديمية الحديثة.

الأثـر والرّيــادة

يُعدّ الدكتور محمد ناصر أحد النقاد الرواد الذين ساهموا في “تشكيل هوية” النقد الجزائري الحديث. فقد تجاوزت جهوده مرحلة الإرهاص، التي كانت تتميز بالنقد التقليدي القائم على الأحكام العامة، لتؤسس لمرحلة النقد المنهجي. لقد كان عمله بمثابة نقلة نوعية في الممارسة النقدية، حيث أخذ على عاتقه مسؤولية التأسيس لنقد جزائري قائم بذاته، يستوعب المناهج الغربية ويطبقها على النصوص الجزائرية.

إنّ الأثر الأعمق لجهود الدكتور ناصر يتجلى في أن تجربته النقدية تحوّلت بحد ذاتها إلى موضوع للبحث والدراسة من قبل الأجيال اللاحقة من الباحثين والأكاديميين. فقد تناولته العديد من أطروحات الماجستير والدكتوراه، ممّا يدل على أنّ عمله لم يكن مجرد دراسة عابرة، بل أصبح مرجعاً يُبنى عليه، ويُستلهم منه المنهج والرؤية. هذا التحول من “باحث” إلى “موضوع للبحث” هو أسمى درجات التأثير الأكاديمي، لأنه يثبت أن أطروحته لم تقدّم نتائج فقط، بل أسّست لمنهجية وقضايا تستحق الاستمرار في دراستها ونقدها، ممّا يضمن خلودها المعرفي.

لم يقتصر تأثير الدكتور ناصر على الأوساط الأكاديمية والبحثية، فقد كانت له مشاركات فكرية وثقافية واسعة، منها عضويته في اتحاد الكتاب الجزائريين، وفي لجنة الفكر والثقافة بحزب جبهة التحرير الوطني، وعضويته في لجان تحرير مجلتي “الرسالة” و«الثقافة” التابعتين للوزارة. هذه المشاركات المتنوّعة تبرز طبيعته كشخصية فكرية شاملة، لا تنحصر في نطاق واحد، بل تسعى للتأثير في المشهد الثقافي العام، وهذا ما يمنح إرثه بعداً أوسع وأثراً أعمق يتجاوز حدود الجامعة.

إرث نقـــــدي ومســار فكـــري

تُظهر هذه الدّراسة التّحليلية أنّ جهود الدكتور محمد صالح ناصر في نقد الشعر لا تمثّل مجرد إسهام فردي، بل هي مشروع فكري متكامل، قام على أسس علمية صارمة، ووعي عميق بأهمية توثيق الأدب الجزائري وتأصيله. كان كتابه الشعر الجزائري الحديث: “اتجاهاته وخصائصه الفنية” حجر الزاوية، الذي أرسى دعائم النقد الأكاديمي المنهجي في الجزائر، وساهم في بناء وعي نقدي جديد لدى الأجيال اللاحقة.

إنّ إرث الدكتور ناصر يتجاوز كونه مجرد ناقد، فهو مفكّر ومؤرّخ ومصلح، جعل من نقده أداة لترسيخ الهوية الثقافية الجزائرية والدفاع عنها في الساحة العربية. وقد انعكس هذا المزيج من الأدوار في طبيعة أعماله التي جمعت بين الدقة الأكاديمية، والذوق الأدبي الرفيع، والرؤية الشاملة.

إنّ أهمية دراسة أعماله اليوم لا تكمن فقط في توثيق إرثه، بل في استلهام منهجه الشمولي وموضوعيته العلمية في دراسات النقد الحديثة، ممّا يجعله نموذجاً خالداً للباحثين والنقاد في الحاضر والمستقبل.