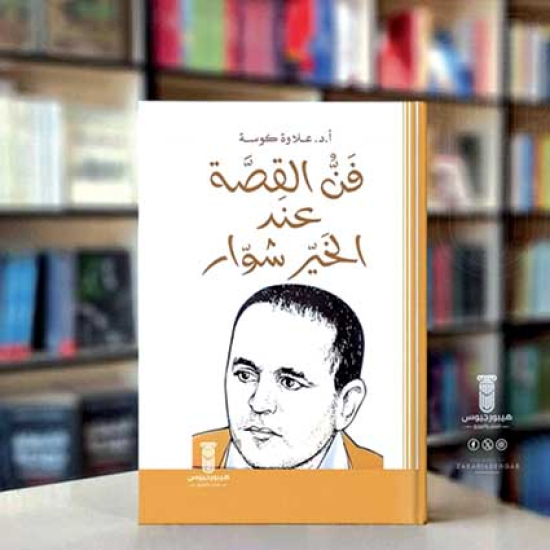

صدر مؤخّرا عن دار “هيبورجيوس للنّشر والتوزيع” كتاب نقدي جديد يحمل عنوان “فنّ القصّة عند الخير شوّار”، وهو عمل أكاديمي معمّق للدكتور علاوة كوسة، أستاذ الأدب والنقد بجامعة سوق أهراس، يندرج ضمن الدراسات النقدية المهتمة بالقصة الجزائرية القصيرة. يفتح هذا الإصدار نافذة جمالية على تجربة أحد أبرز الأسماء الشابة في السرد الجزائري المعاصر، وهو الكاتب الإعلامي الخير شوّار، من خلال تسليط الضوء على أولى مجموعاته القصصية الموسومة بـ “زمن المكاء”.

يمثّل هذا الكتاب محاولة علميّة جادة لإعادة الاعتبار لفنّ القصة القصيرة الذي ظلّ، في كثير من المحطات، مهمّشًا في المدونة النقدية الجزائرية لصالح أجناس أخرى، خصوصًا الرواية والشعر. ومن هذا المنطلق، يبرز عمل الدكتور كوسة كإسهام نقدي ضروري في سبيل ترسيخ تقاليد أكاديمية تُنصف هذا الجنس الأدبي الذي يمتاز بكثافته واختزاله وقدرته الفائقة على التقاط تفاصيل الواقع وتجسيد تحوّلاته.

ينطلق المؤلف من جملة من الإشكالات النقدية، تتعلّق بمستوى الجمالية التي بلغتها القصة القصيرة الجزائرية اليوم، من خلال نموذج “شوّاري”، متسائلا: هل استطاع الكاتب الخير شوّار في “زمن المكاء”، أن يستوفي شروط الفن القصصي القصير؟ وهل نجح في ملامسة الواقع الجزائري وتحويله إلى مادة سردية جمالية؟ والأهم: هل يمكن الحديث عن صوت سردي متميّز لدى شوّار يعلن عن نفسه بثقة داخل الساحة الأدبية الجزائرية؟

اعتمد المؤلّف في دراسته منهجا وصفيا تحليليا، موزعا مادته البحثية على خمسة فصول سبقتها مقدّمة ومهّدت لها خاتمة مركّزة. وفي الفصل الأول، يتوقف عند مفهوم الجمالية كمدخل نظري ضروري، يستعرض من خلاله تمثّلاتها في الفكر العربي والغربي، قديمه وحديثه، قبل أن يصل إلى مفهوم الجمالية داخل النص الأدبي، ولا سيما القصة القصيرة.

وينتقل علاوة كوسة بعدها إلى عرض تاريخي لنشأة القصة القصيرة الجزائرية، متوقّفا عند المحطات الكبرى التي مرّت بها، بدءا من الكتابة تحت الاستعمار، فقصص الثورة، ثم مرحلة الاستقلال وبداية الانفراج الثقافي، حيث عرف هذا الجنس الأدبي ازدهارًا تدريجيًا. ويولي المؤلف اهتماما خاصا لما يُعرف بـ “جيل أكتوبر”، الذي كتب عن المأساة الوطنية في التسعينيات بأسلوب يمزج بين الجمالية والجرأة.

ويقدّم المؤلف في المبحث الثالث من هذا الفصل ترجمة وافية للكاتب الخير شوّار، متناولا سيرته الإبداعية، وأبرز مؤلفاته، قبل أن ينتقل إلى عرض تفصيلي لمجموعته “زمن المكاء” التي شكّلت متن الدراسة وموضوعها المركزي.

أما الفصل الثاني، فخصّصه الدكتور كوسة لتحليل العتبات النصية في المجموعة، مثل العناوين الرئيسية والفرعية، والمقدمات، والاستهلالات، وحتى الخواتم أو التذييلات. ويبرز هنا كيف أنّ هذه العتبات تُعدّ جزءًا لا يتجزّأ من المعمار السردي للنص، تؤدّي دورًا تمهيديًا، تأويليًا، وجماليًا، وتسهم في توجيه القارئ نحو فهم أعمق للعمل.

ويتناول في الفصل الثالث، الفضاء الزمكاني في قصص الخير شوّار، محلّلًا مختلف الأمكنة التي تتحرك فيها الشخصيات، كالمدينة، القرية، المقاهي، والكوخ، مستجليًا أبعادها الرمزية والاجتماعية. كما يتوقف عند البنية الزمنية للنصوص، ومظاهر التلاعب بالزمن من خلال تقنيات مثل الاسترجاع والاستباق، مبرزًا كيف يتحوّل الزمن في نصوص شوّار إلى عنصر جمالي متحرّك، يتجاوز الوظيفة الإخبارية نحو دلالات أعمق.

أما الفصل الرابع، فيتعلق بدراسة الشخصيات بوصفها المحرّك السردي الأساسي داخل القصة القصيرة. ويبرز الكاتب تنوّع نماذج الشخصيات في “زمن المكاء” من حيث الخلفيات النفسية والاجتماعية، ملاحظًا قدرة شوّار على نحت شخصيات واقعية رغم الاختزال الذي يفرضه هذا الجنس الأدبي، مع منحها عمقًا داخليًا يمنحها الحضور والفاعلية.

ويعالج كوسة في الفصل الخامس، اللغة والأسلوب، مبرزا أهمية اللغة كأداة جمالية في يد القاص، تتجاوز البعد التواصلي إلى التأثير الجمالي. ويتوقّف عند ظاهرتين لافتتين في المجموعة هما التكرار والتناص، ويحلّل كيف يستثمر شوّار التكرار لإنتاج إيقاع داخلي وتكثيف دلالي، في حين يوظف التناص بذكاء مع نصوص دينية وأدبية وثقافية لخلق مستويات متعددة من القراءة.

ويُختتم العمل بخاتمة تضمّن فيها الباحث أهم النتائج التي توصّل إليها، والتي تؤكّد ـ بحسبه ـ أنّ الخير شوّار نجح في خلق تجربة قصصية شابة ناضجة، ذات رؤية ووعي فني، ممّا يؤهله ليكون من الأسماء الوازنة في مسار السرد الجزائري الحديث.

كما لم يفت الدكتور علاوة كوسة أن يشير إلى الندرة الكبيرة في المراجع النقدية التي تتناول القصة القصيرة الجزائرية، مرجعا ذلك إلى الانصراف الأكاديمي العام نحو الرواية والشعر، وهو ما فرض عليه العودة إلى بعض الدراسات العربية العامة لتدعيم مقاربته النظرية.