أوّل ما نتج عن احتلال فرنسا للجزائر هو سقوط النظام وانتشار الفوضى واللاأمن، بسبب تدمير كل البنى التحتية وسرقة ممتلكات الدولة والتنكيل برجالها، وقد أثرت هذه السياسة الاستدمارية التي انتهجتها إدارة الاحتلال بالسلب على المجتمع الجزائري في الميدان السياسي، بحيث سلبت جميع الحقوق من الفرد الجزائري، ومنعته المشاركة في جميع الأنشطة السياسية بالرغم من أنه يعتبر فرنسيا، ولا تحق له هذه الحقوق إلا في حالة خروجه عن أحكام الشريعة الإسلامية، والتخلي عن مبادئه وحالته الشخصية.

أما من حيث التمثيل الإداري، فقد كانت فرنسا تعتمد على المستوطنين بالرغم من قلة عددهم، من أجل دمج الجزائر بفرنسا، مما أدى إلى تهميش الجزائريين المسلمين وحرمانهم من التمثيل السياسي والوظائف العليا في الحكومة.

كانت السلطة والحكم في الجزائر المستعمرة حكراً على الفرنسيين فقط، بحيث اعتبروا أن الجزائر، وطنهم الحقيقي بالرغم من قلتهم. واحتكروا أغلب المناصب المهمة لهم.

لقد كانت نتيجة هذه المراسيم سيئة على المجتمع الجزائري، فتفتت القبيلة إلى دواوير بفعل تحديد أراضيها وإخضاعها للبيع، وبالتالي فقد بذلك الجزائريون في الريف الإطار الملائم الذي ينظم حياتهم ويحفظ لهم مصدر رزقهم وأصبح الفرد بعد أن لم تعد القبيلة تحميه وتقدم له العون أعزلا في مواجهة إجراءات الإدارة الفرنسية الجائرة.

الفقر والمجاعات

انعكست السياسة الاستدمارية للمحتل بشكل مباشر على الجزائريين، ومسّت حياتهم العملية بالتغيير في مختلف جوانب الحياة وساهمت في تحطيم البنية الاقتصادية للمجتمع الجزائري، والقضاء على توازنه تمثلت هذه الانعكاسات في ربط الاقتصاد الجزائري بالاقتصاد الفرنسي، وذلك باغتصاب الأراضي وفرنستها بإخضاعها للقانون الفرنسي المبني على الملكيات الفردية الحرة، وهذا ما أدى إلى إباحة التصرف في أملاك الأوقاف والاستيلاء عليها خاصة الأراضي المقدسة.

لقد عرفت الجزائر في سنوات 1866م، 1867م، 1868م مجاعات هي الأسوأ في القرن التاسع عشر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، والقحط الزراعي الذي مس الأراضي الجزائرية في تلك الفترة.

وفقد الجزائريون جزءاً كبيراً من ممتلكاتهم وأرزاقهم، نتيجة مصادرة الأراضي من طرف المستعمرين، وبذلك بلغت سنة 1866م قرابة 6 ملايين هكتار منها 508 ألف هكتار من الأراضي الزراعية للكولون، وبحلول عام 1917م استولى المستوطنون على 55 بالمائة من مجموع الأراضي في الجزائر، وتحول كثير من الجزائريين إلى خماسين عند المستعمرين أو بطالين وأجراء في حقولهم، بعد أن كانوا ملاكاً للأراضي.

أدّى هذا إلى سوء الأحوال المعيشية والصحية نتيجة الأمراض والجفاف والقحط لاسيما خلال عامي (1866- 1868م)، وأصبحت فرنسا تعتمد على المزروعات الصناعية كالتبغ والكروم وصناعة الخمور. كما قامت إدارة الاحتلال بتهجير القبائل الثائرة ومصادرة أراضيهم، بسبب انتفاضاتهم ضدها وفرض غرامات مالية عليهم، وكان الهدف من وراء هذا الأسلوب العقابي هو وضع حد لهذه المقاومات الشعبية التي هددت الوجود الفرنسي في الجزائر.

استولت الاحتكارات الفرنسية على مناجم الحديد والفوسفات، وأسّست بنوكا في الجزائر تابعة ومرتبطة بفرنسا، وشجعت التجارة التي كانت مرتبطة، بحيث كان العمال الأوروبيون منفصلون عن العمال الجزائريين، ويتمتعون بوضع أفضل منهم بكثير، وكانت أجورهم أعلى وأعمالهم أنضف وأسهل. كانت السلطات الاستعمارية تعتمد على استغلال اليد العاملة الخدمة الزراعة والصناعة الاستعمارية.

ونتيجة لمصادرة وحجز أراضي الجزائريين من طرف السلطة الاستعمارية تقلصت القاعدة المادية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري، إلى جانب فرض نظام الضرائب على الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، حيث بلغ مجموع هذه الضرائب 9 ملايين فرنك، وذلك لزيادة ثروتهم وتوسيع أراضيهم على حساب الجزائريين. كل هذا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية من جهة، وانخفاض الدخل من جهة أخرى، وضعف القدرة الشرائية عند الجزائريين.

أثّرت السياسة الاستدمارية للمحتل على القطاعات الاقتصادية الثلاث: الزراعة، حيث قامت الإدارة الاستعمارية على تمليك الأراضي للمعمرين. وبتحويل إنتاج الأراضي من زراعة القمح إلى زراعة الكروم لإنتاج الخمور التي تشكل مورد اقتصادي كبير للاستعمار، وكان المستفيد الأول من هذا هم المستوطنون. كما شجّعت الإدارة المستثمرين الأوروبيين على استغلال أجود الأراضي في الجزائر لحسابهم، وذلك من أجل تحسين الميزان التجاري الفرنسي وتوفير حاجياتها الغذائية، أما الأهالي فقد شهدوا تدهوراً متزايداً في الإنتاج ممّا أدى إلى انتشار المجاعات.

أمّا بالنسبة للتجارة، فقد تحكّم فيها المعمرون، وبالتالي تم احتكارها من طرف فرنسا سواء كانت داخلية أو خارجية، هذا ما أدى إلى إفقار الأهالي، وإلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

لقد انعكست سياسة الاستيطان التي انتهجتها الإدارة الاستعمارية سلباً على الأهالي الجزائريين في كل المجالات بالمقابل انعكس إيجاباً على المعمرين. وكانت نتيجة هذه السياسة الاستيطانية سيئة على المجتمع الجزائري، فتفتت القبيلة إلى دواوير بفعل تحديد أراضيها وإخضاعها للبيع، وبالتالي فقد بذلك الجزائريون في الريف الإطار الملائم الذي ينظم حياتهم، ويحفظ لهم مصدر رزقهم وأصبح الفرد بعد أن لم تعد القبيلة تحميه وتقدم له العون أعزلا في مواجهة إجراءات الإدارة الفرنسية الجائرة.

لقد نجم عن السياسة الفرنسية فصل الفلاح عن أرضه، وتحوله من مالك للأرض إلى خماس في أراضي غيره، حيث امتدت ساعات عمله من الرابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء بأجر زهيد، بعدما فقد أخصب أراضيه الزراعية، علما أن الزراعة الأهلية كانت في سنوات المطر تغطي حاجيات كل السكان، وبالتالي انهار مستوى دخل العائلات الجزائرية إلى حد أقل مستويات الدخول في العالم فلم يتجاوز أجر العامل اليومي 04 فرنكات عام 1920م، و08 سنة 1935م و12 فرنك عام 1954م، وتبين أن تدهور الوضع الاقتصادي للأهالي الذين تضرروا كثيرا من مصادرة أملاكهم هو أكبر داء يعاني منه المجتمع الجزائري، وما زادها قمع السنوات الأخيرة حدة شدة السياسة الاستدمارية القائمة على نهب وسلب ممتلكات الأهالي الجزائريين، حتى بلغ الفقر أقصى الحدود، بحيث أصبح كل جزائري مسلم تحت كابوس الجوع، يرى طريق مستقبله محفوفة بالآلام، وحياته يهددها خطر البؤس والشقاء. لقد وصل الفقر إلى نسبة 90 بالمائة.

في هذا السياق، جاء تصريح أحد كبار أطباء الجيش الإفريقي ماريوس نيكو لابول، يصف حال الأهالي: “كل ما تقع عليه العين هنا، حين يصل الإنسان يبعث على الحزن والأسى، فالأهالي أصبحوا في حالة يرثى لها من البؤس الشقاء، وقد توافد إلى هذه المدينة من جميع البلدان حشد كبير من الكادحين المتعطشين للمال، أما رجال الصناعة فهم يحاولون أن يستغلوا الوافدين الجدد، وكل واحد هنا من عسكريين وبورجوازيين، يفعل ما يروق له من غير حسيب ولا رقيب”.

تعتبر مجاعات (1866-1868م) أكبر كارثة إنسانية تعرض لها الشعب الجزائري في العصر الحديث، حيث تسببت في هلاك ربع سكان عمالة قسنطينة وحدها، أي حوالي 400 ألف شخص، وخلفت عددا هائلا من اليتامى والمشردين، وأدت إلى نزوح سكاني كبير من الهضاب العليا وحواف الصحراء باتجاه منطقة التل فرارا من الموت المحتوم.

نظرا لما تركته المجاعات من آثار سيئة في نفوس الجزائريين، فإنها بقيت عالقة في الأذهان، يستشهدون بها كحوادث تاريخية تتفرد بها بعض السنوات كقولهم “عام القحط” أو “عام الشر”.

الآثار الاجتماعية

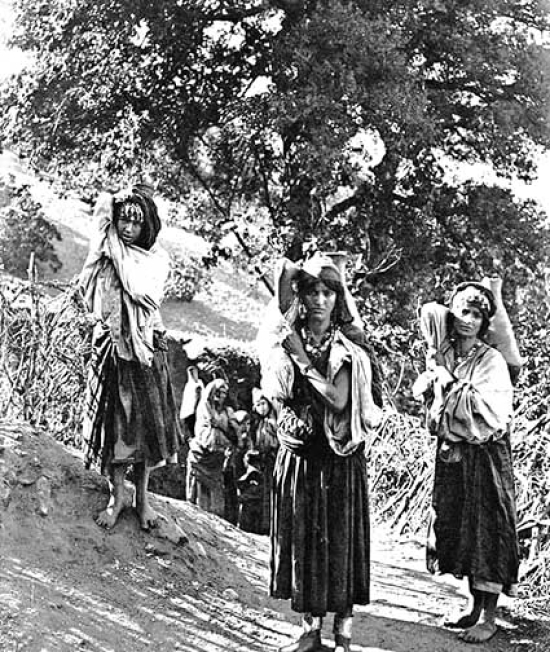

كان للسياسة الاستدمارية انعكاسات وخيمة على الأهالي الجزائريين، فلم تبق لهم حياة مريحة ولا وضع اجتماعي جيد، حيث أحدثت السياسة العقارية والاقتصادية تغييراً كبيراً على المجتمع الجزائري الذي كان خاضعا للاستدمار ومجرد من أراضيه، حيث اندثرت الهياكل الاجتماعية في خضم سنوات البؤس والشقاء التي ضربت المجتمع الجزائري في العمق، حيث أرادت السلطة الاستعمارية طمس الهوية الجزائرية بكل الوسائل المتاحة، وذلك عن طريق هدم القرى وطرد السكان الأهالي من ممتلكاتهم، كل هذه الإجراءات المشددة والإجرامية أدت إلى انتشار الأوبئة والمجاعات، مما أدى ببعض القرى إلى الاختفاء كليا من الوجود، كما أدت إلى تغيير ديمغرافي واجتماعي واقتصادي في حياة الأهالي الجزائريين.

انتشار البطالة بسبب تجريد الشعب من أملاكه وطرده إلى مناطق نائية، حيث أصبح الجزائريون خدام في أراضيهم أو خماسين بعدما كانوا هم ملاك وأسياد الأراضي، ويتقاضون أجورا لا تكفي لسد حاجياتهم الضرورية. بلغ عدد البطالين في الجزائر مليونين وتسعمائة ألف من مجموع ثلاثة ملايين ومائتي ألف جزائري.

في الفترة الممتدة بين (1866-1868م)، تعرّض القطاع الزراعي لعدة آفات مثل القحط والكوارث الطبيعية التي حلت بالبلاد، وهذا ما تسبب في انتشار المجاعة والأوبئة الفتاكة. كل هذه العوامل أدت إلى المجاعة الكبرى والتي تسبّبت في هلاك الكثيرين، إذ قدر عدد الموتى الجزائريين بـ 500 ألف، أي ما يعادل 30 ألف نسمة.

لقد تدنى المستوى المعيشي والصحي بسبب بانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة المعدية نتيجة الأوساخ مثل الكوليرا، والتيفوس، والسل، وأمراض العيون، إذ بلغ معدل حياة الجزائري 50 سنة. وقد لقي أكثر من تسعة عشر ألف جزائري مصرعهم خلال شهرين بسبب انتشار الأوبئة وعدم وجود المستشفيات وقلة الأطباء الذين بلغ عددهم 1850 طبيب، وكان استقرارهم بالمدن الكبرى و660 قابلة مولدة و611 صيدلي.

بسبب انتشار الأمراض ظلت الحالة الصحية والاجتماعية للأهالي في تدهور مستمر نتيجة تفشي داء الكوليرا والتيفيس عام (1866-1867م)، وكانت الأرواح تحصد بالآلاف نتيجة الأمراض والمجاعة والفقر، مع ذلك لم تتحرك السلطة الاستعمارية لإنقاذ الجزائريين بل زادت من معاناتهم بنشر رعب الإبادة بشتى الطرق والوسائل.

بالإضافة إلى كل هذا، أهم العوامل التي كانت وراء انخفاض وتناقص عدد السكان نجد عامل الهجرة الإرادية والتهجير اللاإرادي، بحيث عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا. لقد هاجر العديد من الجزائريين بلدهم من أجل الحفاظ على دينهم ولغتهم. وكانت الهجرة نحو البلدان الإسلامية، ذلك نتيجة الأوضاع التي كانت يعيشها الجزائريين والقوانين التشريعية التي سنتها الإدارة الاستعمارية، حيث بلغت أوجها في مطلع القرن العشرين، إذ كانت الهجرة في القرن التاسع عشر والعشرين مقصورة على الدول العربية الإسلامية بينما شملت فيما بعد فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية.

وفي ظل هذه الأوضاع المزرية التي عاشها المجتمع الجزائري، عرف حالة من البؤس التي وصفها أجيرون أنها حالة من الألم الشديد والبؤس، والجرح العميق نتيجة فقدان أرض الأجداد لأنهم بحاجة إليها.

ووصف جول فيري حالة ومنظر مأساة الشعب الجزائري منذ الاحتلال فقال: “رأينا وسط الغابات بقعاً محروثة وحقولاً مزروعة وشعيراً، وقمحاً قرب سهول حرثها طيلة قرون المحراث العربي العتيق، سلبت من أيدي الجزائريين سلباً وضمت إلى أملاك الغابات”.

وكيف لا يظهر البؤس في وجه الأهالي، حيث يرى عدوه يسكن الدور والقصور في المدن وهو يهيم في البادية القاحلة؟!

ومن أهم الانعكاسات التي خلفتها سياسة الاستدمار تفكيك وحدة القبيلة، وتشتيت تكوينها الاجتماعي التقليدي، بحيث كان الجزائريون محافظين على توازنها بالعامل الديني والأرض المشتركة، وبالتالي ساهم سياسة مصادرة الأراضي في انهيار نظام القبائل وزوال الروابط المتينة لأفراد القبيلة الواحدة.

بناءً على ما سبق ذكره، يمكننا القول أن السياسة العقارية والقوانين الاستعمارية أحدثت تغييرا جذريا في المجتمع الجزائري، بحيث أصبح المستوطنون يشكلون أعلى طبقة في السلم الاجتماعي.

انتشار الأمية

لم تقتصر انعكاسات السياسة الاستدمارية للمحتل الفرنسي على الجانب الاقتصادي والسياسي فقط، بل امتدت إلى الميدان الثقافي، حيث استهدف

المحتل إلى إدماج الجزائر مع فرنسا، وطمس هويتها العربية الإسلامية. ومن أجل تحقيق ذلك عمدت الإدارة الاستعمارية إلى تطبيق سياسة اقتصادية وثقافية تتمثل في نشر الأمية بين الجزائريين، وشدّدت على المدارس الحكومية والمساجد، حيث صدر قرار بإدراجها ضمن الممتلكات العامة التي يسيطر عليها، مما أثر على العملية التربوية والتعليمية والعلمية في الجزائر. كما صدر قرار بمنع تعليم اللغة العربية داخل المدارس وعدم توفير أي مدارس عامة يمكن للجزائريين الدراسة فيها أو بعض المدارس التي تكفي البعض منها، وهذا بدوره حرم الآلاف من حق التعلم.

حاول المحتل الفرنسي بسياسته الاستدمارية القضاء على مفهوم الثقافة والحضارة الإسلامية وتعاليم الدين بشتى الطرق من خلال استبعاد الشعب الجزائري كليا عن البلاد الإسلامية، حيث أرسلت مجموعات تبشيرية عرفت باسم الآباء البيض إلى الجزائر لنشر المسيحية.

وحارب المحتل الفرنسي المتوحش - بكل ما أوتي من قوة - تعليم اللغة العربية كونها وعاء الثقافة الإسلامية ولغة القرآن. فعمل على القضاء عليها عن طريق إصدار عدة قوانين تمنع تعليم اللغة العربية. وجعل اللغة الفرنسية، هي اللغة الوحيدة للبلاد. وقد كان لهذه القوانين أثر بليغ على المجتمع الجزائري يتمثل في تحويل لغة الإدارة والحكم إلى اللغة الفرنسية.

وقد لعب الاستعمار دورا كبيرا في نشر الجهل والأمية لإنشاء جيل مشبع بالثقافة واللغة الفرنسية، وإفراغ مناهج التعليم من محتواها الحضاري والثقافي، الذي من شأنه إعداد مجتمع مؤهل لنهضة حقيقية.

تميز الاستعمار الفرنسي في الجزائر بفرض اللغة الفرنسية على المجتمع الجزائري، ونشرها في أوساطه عن طريق سياسة الفرنسة، وذلك بتلقين الأطفال الجزائريين التعليم المفرنس وتدمير معظم مراكز الثقافة العربية.

ختاما

كان لاحتلال فرنسا للجزائر (1830-1962م) آثار مدمّرة بعيدة المدى على المجتمع الجزائري، حيث مسّ الأرض والإنسان معاً، واستهدف عناصر الهوية والشخصية الوطنية، وفي مقدمتها الدين واللغة والتاريخ والحضارة والوحدة عموماً. كان يهدف إلى استيطان دائم بالجزائر لتحقيق أطماعه الإمبريالية.

تميزت سياسة الاحتلال الفرنسي في الجزائر بالنزعة الاستدمارية، حيث سعت سلطاته منذ البداية إلى فرض سيطرتها على جميع الأراضي، واستغلال جميع الثروات بما فيها الموارد البشرية نظرا لحاجتها إلى بناء قوة عسكرية كبرى تضاهي القوى العالمية، وإقحامها في الحروب داخل وخارج المستعمرة.

الحلقة الثالثة