في عمق الأرض، حيث ينقطع الضوء وتختنق الأنفاس، وُجدت مساحة صامتة لم يعرفها كثيرون من قبل، تُعرف في ذاكرة الأسرى الفلسطينيين باسم “راكيفت”، ذلك السجن السري الذي كان، لعقود، رمزًا للخفاء والخوف في آن واحد. واليوم، بعد أن خرج بعض من عاشوا عتمته إلى النور، بدأت الحكاية تُروى لأول مرة من أفواهٍ ذاقت أقسى ما يمكن أن يواجهه إنسان. إنها شهادة من العتمة، من رجلٍ خرج ليحكي لا بطلاً خارقًا، بل إنسانًا ظلّ حيًا رغم أن المكان كان مصممًا لإلغاء معنى الحياة فيه.

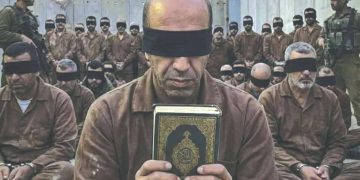

يقول أحد الأسرى المحررين الذين عاشوا تجربة الاعتقال في “راكيفت”: «في البداية ظننت أنني نُقلت إلى مركز تحقيق عادي، لكن بعد دقائق من إنزالنا عبر درج ضيق، شعرت أن الهواء مختلف… لا نوافذ، لا أصوات، لا زمن». كانت تلك اللحظة بداية رحلةٍ في أعماق الجحيم. فقد بُني هذا السجن، بحسب شهادات متعدّدة، في باطن الأرض بطريقة تجعل السجين معزولًا تمامًا عن أي مؤشرات للحياة الخارجية. الجدران سميكة، الضوء خافت، والوقت لا يُقاس بالشمس أو الليل، بل بمواعيد الطعام القليلة وبخطوات السجانين.

“راكيفت” ليس مجرد سجن، بل هو تجربة نزعٍ تدريجي للإنسانية. كل تفاصيل المكان مُصمَّمة لتكسير الروح قبل الجسد: الزنازين ضيقة لا تتجاوز أمتارًا قليلة، الجدران الخرسانية ملساء لمنع السجين من تثبيت أي شيء، الإضاءة ضعيفة متقطعة، والهواء رطب يخنق الأنفاس. وحتى الطعام يُقدَّم بطريقة مهينة، كما لو أن المقصود تذكير المعتقل بأنه فقد هويته وأصبح رقمًا في سجلٍّ مظلم.

على مدى سنوات، ظلّ الحديث عن هذا السجن شبه محظور، إذ أن السلطات الصهيونية كانت تعتبره “موقعًا أمنيًا حساسًا”. لكن ما خرج إلى العلن بعد الإفراج عن عدد من الأسرى في عمليات تبادل، جعل الصورة أكثر وضوحًا وأكثر فظاعة. فقد كشف الناجون عن ظروف احتجاز قاسية تصل إلى حدّ العزلة التامة، وعن تحقيقات نفسية وجسدية تترك أثرًا طويل الأمد في الذاكرة والجسد معًا.

الأسير المحرر الذي تحدث إلينا ـ وفضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية ـ وصف المكان بأنه “تحت الأرض بلا زمن”. قال: «كنا نعيش كأننا في قبر جماعي. كل شيء صامت، حتى صوتنا كان يرتدّ إلينا من الجدران وكأنه غريب. لا نعرف كم من الأيام مرت، ولا نميز بين الليل والنهار. كانت العتمة تُغلق الوعي كما يُغلق الباب الحديدي».

هذه الكلمات لا تصف فقط عذابًا جسديًا، بل انهيارًا نفسيًا ممنهجًا. فالعزلة التامة التي يعيشها السجين في راكيفت تهدف إلى محو إحساسه بالزمن، وبذاته، وبالعالم. ومع ذلك، يروي الأسير أن المقاومة الحقيقية كانت في البقاء على قيد الذاكرة: «كنت أكرر في ذهني أسماء أحبتي، وأتخيل وجوههم حتى لا أنسى أني إنسان. كنت أكتب في عقلي قصائد لم تُكتب، فقط لأتذكّر أني أملك صوتًا».

من الناحية الحقوقية، تشكل هذه الشهادات مادة خطيرة تُحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف التي تضمن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للأسرى. فوجود سجون سرية تحت الأرض، تُحجب عن المنظمات الدولية، يعدّ خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يمنع الاحتجاز في أماكن مجهولة أو غير خاضعة للرقابة.

تؤكد منظمات حقوقية عديدة أن ما يجري في مثل هذه السجون يتجاوز فكرة “التحقيق” إلى نظام عقابٍ نفسي متكامل، يستهدف تدمير إرادة السجين. ورغم نفي السلطة الصهيونية المتكرر، فإن تواتر الشهادات المتطابقة من أسرى محررين يجعل الإنكار بلا معنى. فكل رواية تلتقي عند تفاصيل متشابهة: العتمة، الصمت، الحرمان من النوم، والعزلة التي تتحول إلى نوع من التعذيب البطيء.

لكن رغم كل ذلك، تظل القصص الخارجة من “راكيفت” تحمل بعدًا آخر لا يمكن تجاهله ـ بعد الانتصار الإنساني على القهر. فهؤلاء الذين خرجوا من تحت الأرض لم يخرجوا منكسرين، بل أكثر تمسكًا بالحياة. لقد اكتشفوا أن في داخل الإنسان قوة لا تُهزم حتى في أقصى درجات الضعف. وكما قال أحدهم: «لقد أرادوا أن يجعلونا ننسى أننا بشر، لكننا تذكرنا ذلك كل لحظة».

هذه التجارب الفردية تلقي الضوء على قضية عامة أكبر: قضية الأسرى الفلسطينيين، الذين يعيش كثير منهم في ظروف يصعب على البشر احتمالها. وراء كل رقم في سجلات الأسرى هناك وجه، وعائلة، وحلم بسيط بالحرية. وما سجن “راكيفت” إلا مثال صارخ على مدى الغياب الإنساني في التعامل مع هذا الملف.

المؤسف أن مثل هذه القصص تمرّ أحيانًا في وسائل الإعلام مرور الكرام، بين ضجيج السياسة وأخبار الميدان. لكن من واجب الصحافة الحرة أن تضع الإنسان في صلب الرواية، وأن تُذكّر بأن معركة الكرامة لا تُقاس فقط بالحدود، بل أيضًا بالقدرة على كشف ما يُخفى تحت الأرض. فالحقيقة، مهما كانت مظلمة، تظلّ أداة مقاومة بحدّ ذاتها.

اليوم، حين يُبثّ فيلم توثيقي بعنوان “شهادة من العتمة.. راكيفت سجن تحت الأرض” من إنتاج مكتب إعلام الأسرى، فإن الهدف ليس الإثارة، بل كسر الصمت. فالصوت الذي يخرج من تحت الأرض لا يطلب شفقة، بل اعترافًا. إنه صوت يذكّر العالم بأن الحرية ليست شعارًا، بل حقًّا فطريًا لا يسقط بالتقادم.

الناجون من راكيفت ليسوا أبطالاً خارقين، بل شهود على مرحلة سوداء من التاريخ الإنساني. شهاداتهم تُعيد تعريف الصمود لا كقوة عضلية أو سلاح، بل كقدرة على الاحتفاظ بالإنسانية في مواجهة القسوة المطلقة. وفي النهاية، هذا ما يجعل قصتهم تستحق أن تُروى ــ لأنها تكشف أن الضوء قد يغيب، لكن لا يُمكن قتله.

من رحم الظلام خرجت شهادة تفضح سجنًا بلا اسم في خرائط العالم، لكنها محفورة في ذاكرة من مرّوا به.

وإذا كان الليل طويلاً في تلك الزنازين، فإن صوتهم اليوم يعلن أن العتمة لا تدوم، وأن الحرية، مهما تأخرت، تظلّ أقوى من الجدران.