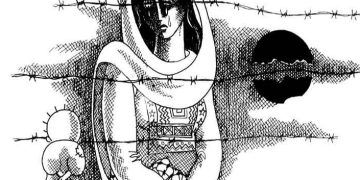

في الزنازين التي لا تعرف ساعةً ولا فصلًا، تتساوى الملامح حين تُسلب الحرية، وتذوب الفوارق بين طفلٍ لم تكتمل أحلامه، وشيخٍ أثقلته الذاكرة. تختلف الأعمار، نعم، لكن القيد واحد، والباب واحد، والظلم لا يسأل عن تاريخ الميلاد. هناك، حيث تُقاس الحياة بعدد الخطوات بين الجدارين، يصبح العمر رقمًا بلا معنى، وتغدو الإنسانية هي الضحية الأولى.

ليس السجن جدرانًا فقط، بل منظومة قهرٍ مدروسة، تُعيد تشكيل الزمن في وعي الأسير. الطفل يكبر قبل أوانه، والرجل يشيخ دفعةً واحدة، والشيخ يعود طفلًا يبحث عن دفء ذكرى. السجّان واحد، لأنه يحمل العقيدة ذاتها: كسر الإرادة، ومحو الاسم، وتحويل الإنسان إلى ملف. لكن ما لا يفهمه السجّان أن الروح لا تُقيّد،

وأن الذاكرة حين تُحاصر تصبح أكثر شراسة.

في الزنزانة، تتجاور أعمار لم تلتقِ في الخارج. حكايات تُروى على ضوءٍ شحيح، وأحلام تُخبّأ في صدورٍ متعبة. هنا يتعلّم الصغير معنى الصبر، ويتعلّم الكبير درس الاحتمال الأخير. السجّان يراهم أرقامًا، وهم يرون أنفسهم امتدادًا لحكاية شعبٍ لا تنتهي عند باب حديدي.

وحين تتوحّد القسوة، تتوحّد المعاناة، لكن الكرامة تظلّ الفارق. فالأسير لا يملك سوى جسده المُنهك، لكنه يملك موقفًا، وهذا ما يخيف السجّان حقًا. أن ترى أعمارًا مختلفة تتقاسم الألم ذاته، وتُنتج المعنى ذاته، وتؤمن أن الحرية ليست موعدًا بل يقينًا.

في ختام سطور مقالي:

تختلف الأعمار، نعم، لكن السجّان واحد، والظلم واحد، والجرح واحد. ومع ذلك، تبقى الحقيقة الأثقل وزنًا: أن من وحّد القيد لم يستطع يومًا توحيد الإرادة. فالأعمار التي اجتمعت خلف القضبان ستخرج يومًا، محمّلةً بوعيٍ أقسى من السجن، وبذاكرةٍ لا تغفر، وبإيمانٍ أن الحرية لا تُمنح… بل تُنتزع.